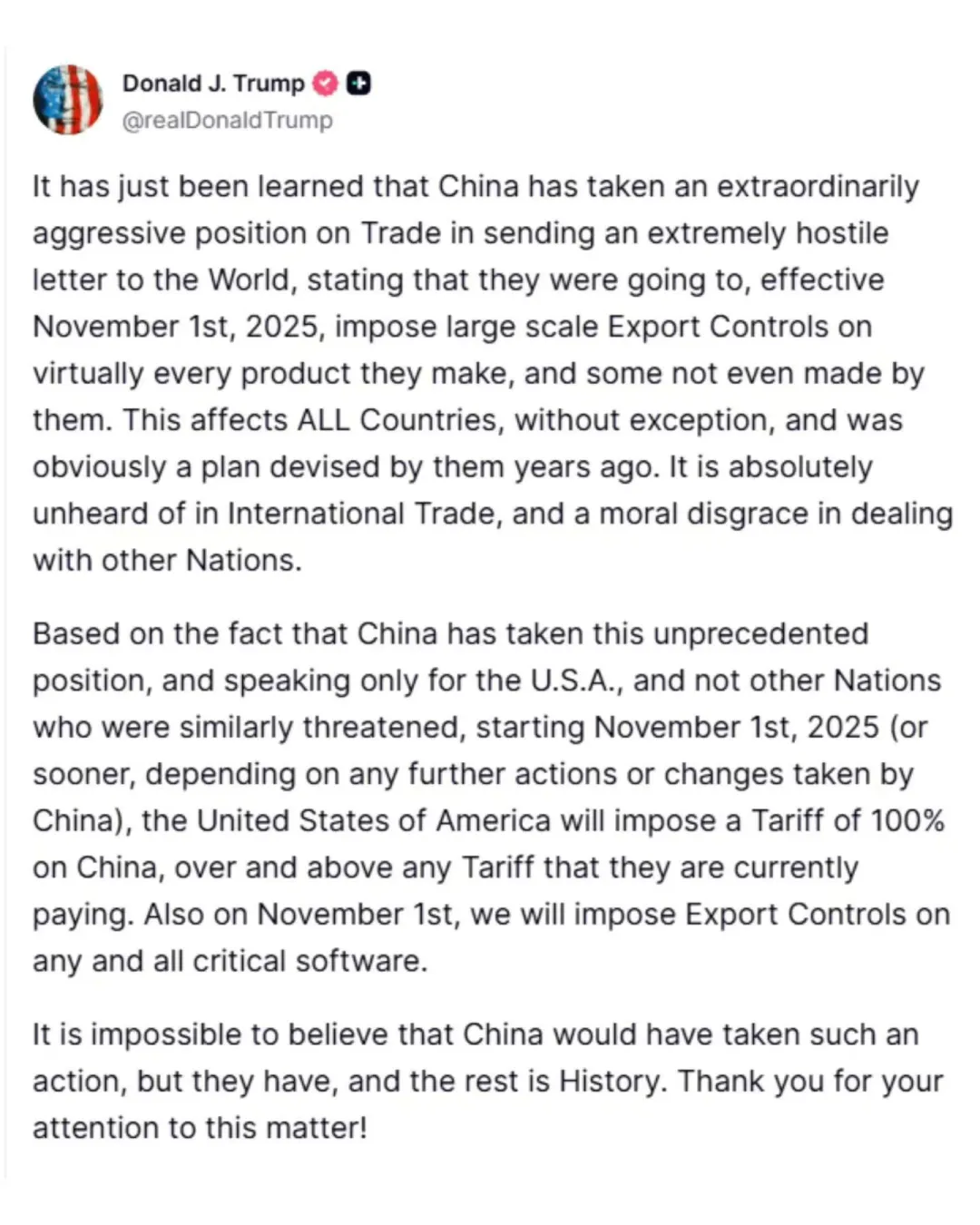

美东时间10月10日下午,一纸威胁在全球外贸圈炸开了锅:自2025年11月1日起,将对所有中国输美商品加征100%的新关税。 我们还没来得及消化这记重拳的杀伤力,随后,交通运输部的公告又如同一盆冰水,兜头浇下:10月14日起,对美国船舶将按航次收取特别港务费,一艘万箱级美籍船单次将高达100万美元。 两场“风暴”接踵而至,仿佛耳边只剩下浙南塑料用品企业流失1.5亿订单的叹息。

我们这些在外贸圈滚打了十几年的人,见过太多所谓的“变局”。以前,我们总以为最痛的是成本上涨,可如今看来,最痛的从来都不是数字,而是那种 “双重挤压”下的无能为力。就像深圳货代张磊抱怨的:“关税涨了能和客户谈分摊,运费涨了船公司直接发通知,两头都不敢得罪。” 这句话,戳中了多少外贸人的心窝子?美国进口商正把压力层层转嫁,堂而皇之要求我们承担关税,又拒绝支付新增的港口费,理由竟然是“船是你们中国的”。那一刻,我才真正体会到什么叫 “有苦说不出,有理也变无力”。

价格不是问题,话语权才是壁垒

犹记得当时关税增加25%时,我们咬着牙和客户分摊成本,运费涨了30%时,又默默消化了大部分。可现在,当关税要翻倍的威胁悬在头顶,就连像陈国霞那样坚韧的老板,都不得不说出那句:“不谈了。” 这不是因为我们不够努力,不是因为我们的产品不够好,而是因为在代工模式下,我们太缺少核心话语权了。

很多人都以为,谈不下来是因为价格,那真是太天真了。外贸的竞争,远不是产品之间的比拼,更多时候,是 人与人之间的信任游戏,以及话语权之间的博弈。当潮水退去,你才会发现,那些没有核心优势的、太“懂事”的代工厂,往往是第一个被时代浪潮拍在沙滩上的。美国的算盘,打得很精明,他们想靠收费振兴造船业,却忘了其民用造船成本是中韩的3-5倍。洛杉矶港的执行董事塞罗卡坦言,航运公司已开始减少中国造船舶的美线运营。这些决策最终的代价,谁来买单?当然是美国消费者。但这份痛,往往是我们先尝。

没人告诉你的真相:活下来,才配谈未来

在这种关税与航运费双重挤压的困境下,我们该如何突围?30天,或许是留给我们调整的关键窗口。我不是在给你们灌鸡汤,我只是想说,外贸这条路,永远不是风平浪静的大道,而是暗流涌动的深海。 活下来,才有资格谈论未来。

我们需要重新审视自己的合同条款。DDP(完税后交货)这种贸易术语,在现在这个节点,无异于把自己绑在火刑架上。扔掉它!换成FOB,让客户去面对那些关税和港口费的“惊喜”吧。如果客户坚持,那务必加上“港口费封顶”的条款,别再傻傻地把所有风险都扛在自己肩上。同时,要学会动态调价,约定好每月根据政策调整运费,避免长期合同被成本吞噬。这些看似不起眼的细节,都决定着你的利润甚至企业的生死。选择船公司也要擦亮眼睛,优先选择非美资控股的,甚至可以通过新加坡、越南这些中转港换船,用“第三国船舶”迂回至美,这都是在夹缝中求生存的智慧。

但更重要的是,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。东盟、中东这些新兴市场,正在展现出巨大的潜力。RCEP政策的红利、跨境电商的崛起,都在告诉我们:世界很大,不止一个美国。那些学会了通过“海关高级认证企业”资质、转向京东“外贸优品馆”或中东“伊玛尔商城”的企业,他们的订单翻番,利润率甚至反而提升了。宁波集装箱码头的吊机仍在运转,但那些嗅觉敏锐的外贸人,早已调整了货柜的去向;东莞工厂的流水线没有停,但订单已从美国转向了东盟。

关税与航运费的双重波动,看似是危机,实则是淘汰落后模式的“过滤器”。10月14日不是终点,11月1日更不是绝境。那些能在风暴中调整航向的企业,终将在新的市场里找到更广阔的天地。 记住,有些客户流失,不是因为你不好,而是时局在帮你看清,谁是真正的同路人。 真正的外贸高手,永远懂得顺势而为,而非逆流而苦撑。